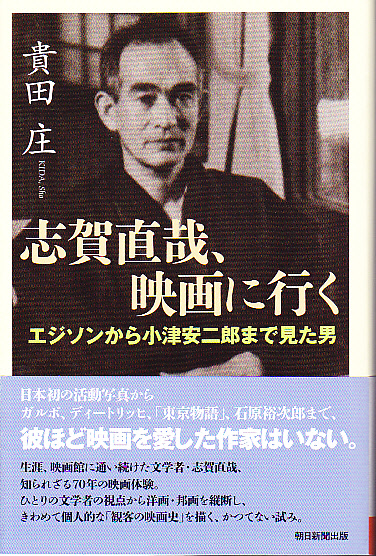

「まえがき」(3-5頁)

「第一部 活動写真の時代」(7-248頁)

「第二部 映画三昧の時代」(249-472頁)

「映画監督交遊録」(371-394頁)

「小津映画逍遥」(395-418頁)

「あとがき」(473-475頁)

「付録 志賀直哉の見た映画」(477-485頁)

「人名索引」(1-8頁)

「映画タイトル索引」(9-15頁)

「引用及び参考文献」(16-24頁)

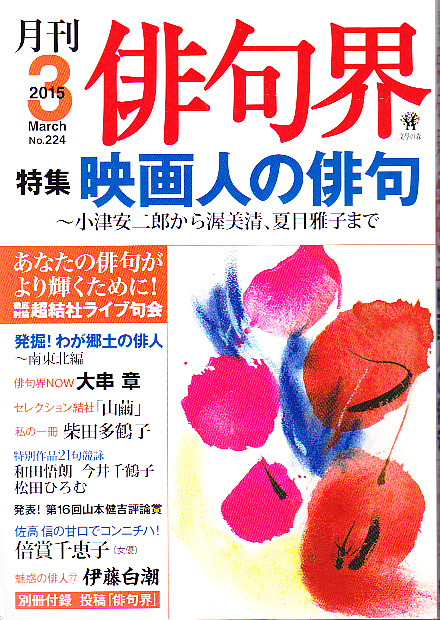

「特集映画人の俳句~小津安二郎から渥美清、夏目雅子まで」(49-62頁)

齋藤槇爾「映画人の俳句逍遥-メガホンをペンに代えて」(50-54頁)

「小津安二郎」(55頁)

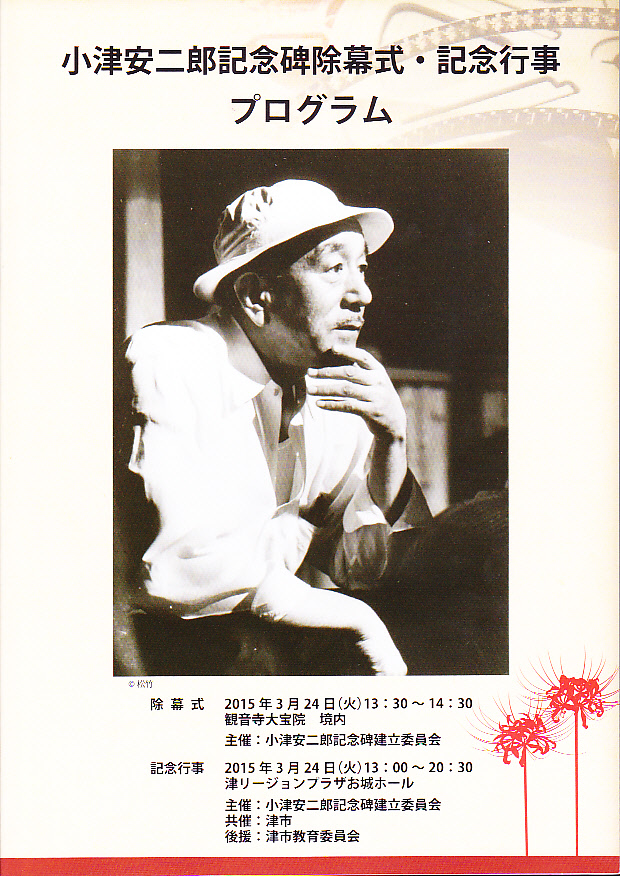

三重県知事「祝辞」(2頁)

津市長「名匠OZUの足跡がここ津市に」(2頁)

大林宣彦「お祝いのメッセージ」、佐藤忠男「彼岸花の思い出」、高畑勲「お祝いのメッセージ」(3頁)

司葉子、山田洋次、山本富士子(4頁)

「小津安二郎・略年譜」、「小津安二郎・全作品」(8頁)

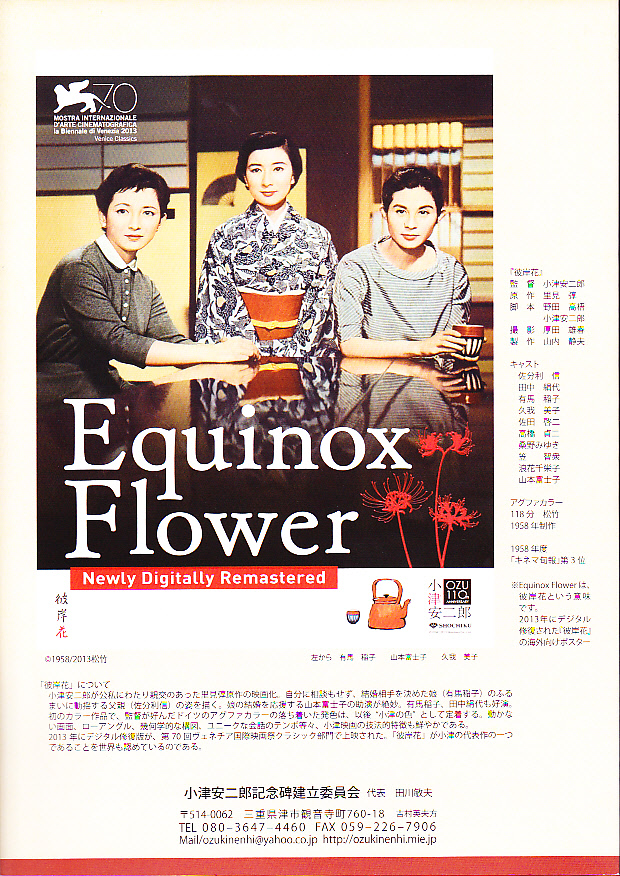

吉村英夫「『彼岸花』をめぐって 「家族の崩壊」と「幸福な家族」-小津小論」(9-10頁)

藤田明「平野と原風景」(11-12頁)

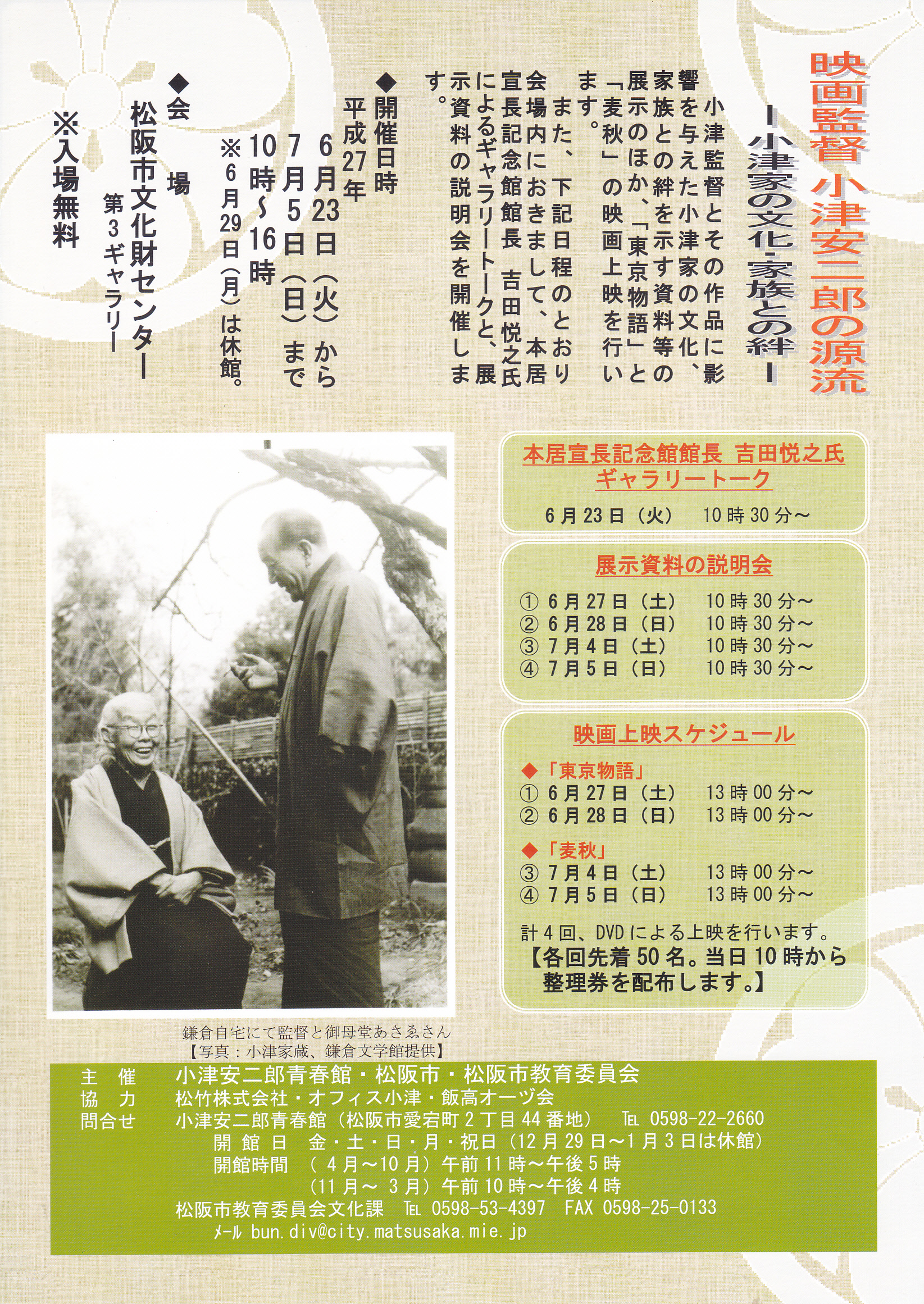

開催日:2015年6月23日~7月5日

会場:松阪市文化財センター第3ギャラリー

「はじめに」(3―4頁)

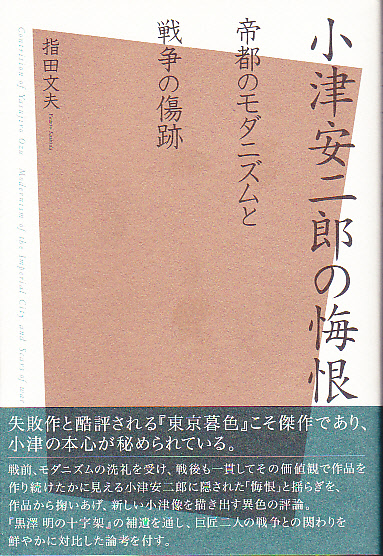

「1 失敗作『東京暮色』の評価」(7―12頁)

「2 『東京暮色』という映画」(13―26頁)

「3 戦後世代の出現」(27―35頁)

「4 戦後の小津は、なぜ延々と娘を嫁がせる話を作っていたのだろうか」(36―53頁)

「5 震災からの帝都復興とモダン・ガールの時代」(54―67頁)

「6 劇『思ひ出を売る男』と昭和初期の青春」(68―75頁)

「7 エロ・グロ・ナンセンスの時代と『非常線の女』」(76―103頁)

「8 「太陽族映画」の時代」(104―114頁)

「9 小津の悔恨とはなにか 『東京暮色』以降の軌跡」(115―130頁)

「10 『東京暮色』の喜久子という女性」(131―135頁)

「11 小津安二郎の本当の「遺作」とはどれか」(136―143頁)

「12 同一の方向を見ること 相似形のアクションの意味」(144―146

付章

「8 小津安二郎と黒澤明」(186―206頁)

「参考資料」(207―209頁)

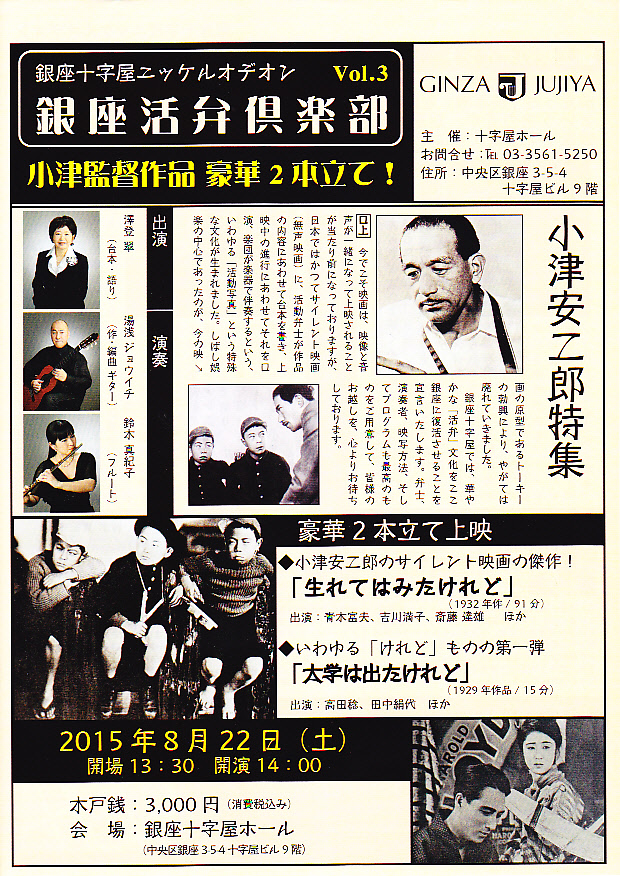

銀座十字屋ニッケルオデオン

小津監督作品豪華2本立て!

小津安二郎特集 「生れてはみたけれど」、「大学は出たけれど」

2015年8月22日(土)会場:銀座十字屋ホール

出演:澤登翠(台本・語り)、演奏:湯浅ジョウイチ(作・編曲 ギター)、鈴木真紀子(フルート)

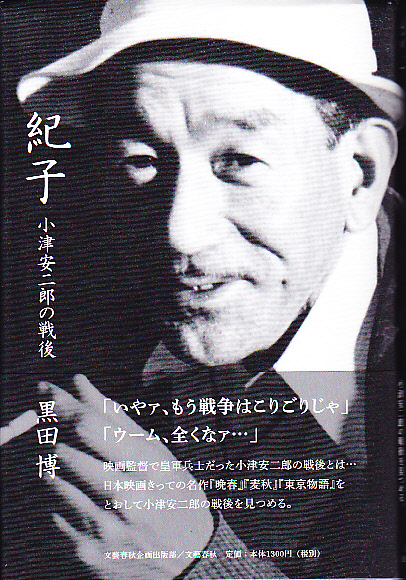

「周吉と紀子」(5-14頁)

「『晩春』ー過ぎにし方の恋しきに」(15-76頁)

「『麦秋』ー風にそよぐ麦の穂波」(77-136頁)

「『東京物語』ー時と馬の交響曲」(137-196頁)

「夢のように‥」(197-201頁)

「あとがき」(202-207頁)

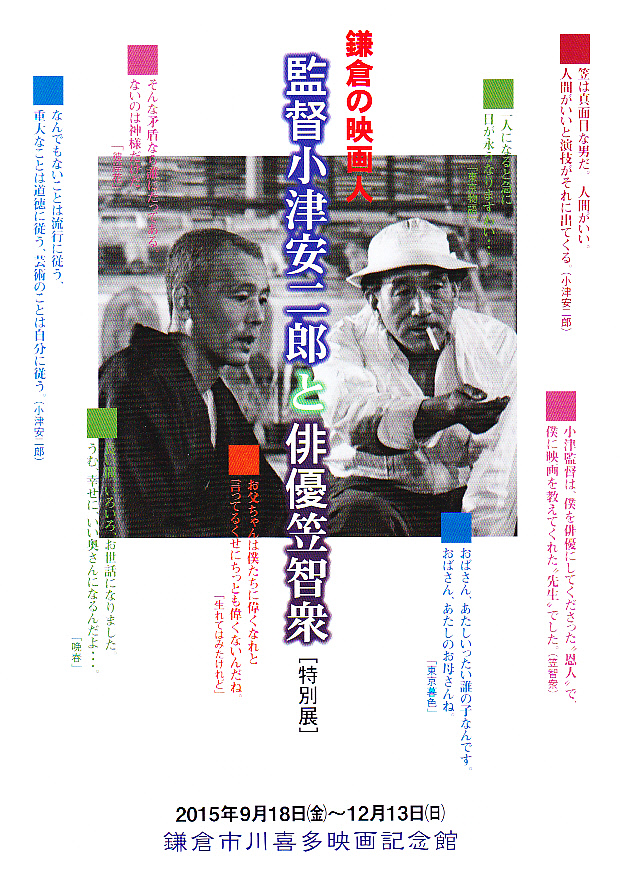

鎌倉の映画人 監督小津安二郎と俳優笠智衆

2015年9月18日(金)~12月13日(日)

協力:松竹株式会社、玉名市草枕交流館、東京国立近代美術館フィルムセンター、オフィス小津、笠鉄三氏、岩切卓士氏、築山秀夫氏、小笠原正勝氏

鎌倉市川喜多映画記念館

「[特別展] 鎌倉の映画人 監督小津安二郎と俳優笠智衆」

2015年9月18日-2015年12月13日

鎌倉市川喜多映画記念館

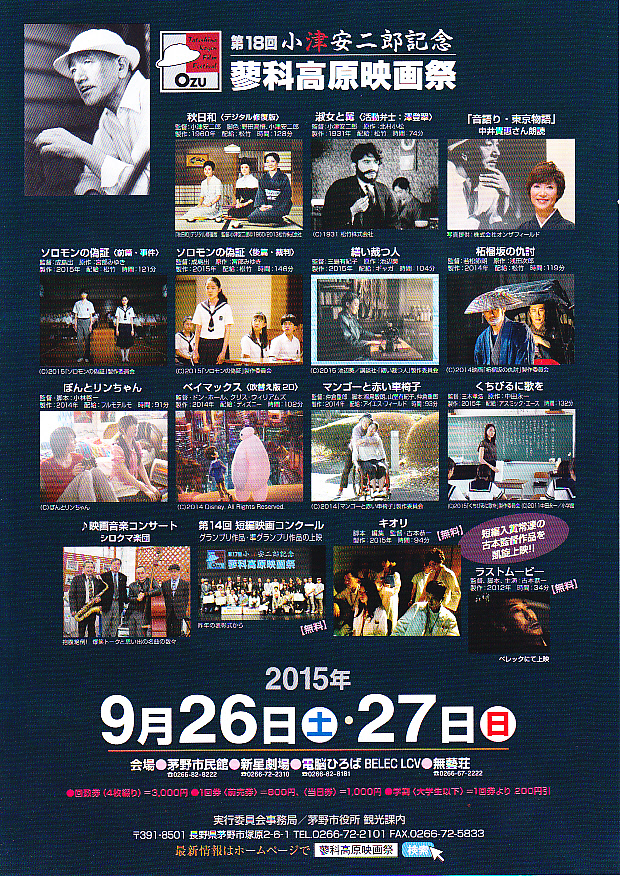

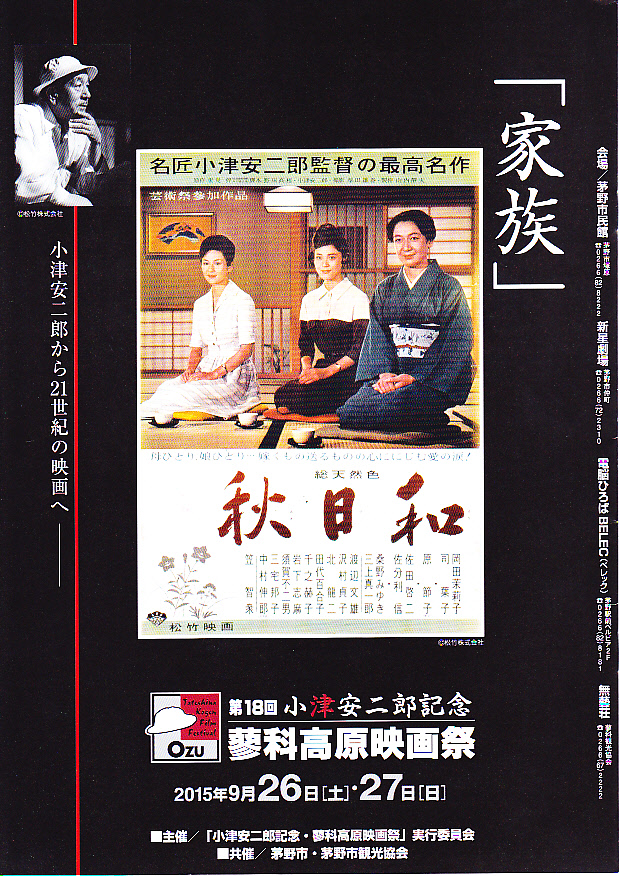

第18回小津安二郎記念蓼科高原映画祭

2015年9月26日(土)、9月27日(日)

第18回小津安二郎記念蓼科高原映画祭

2015年9月26日(土)、9月27日(日)

八幡香「短編映画コンクール誕生から14年」(2頁)

米谷紳之介「小津好み 映画に宿る名監督の趣味と美意識」(16-24頁)

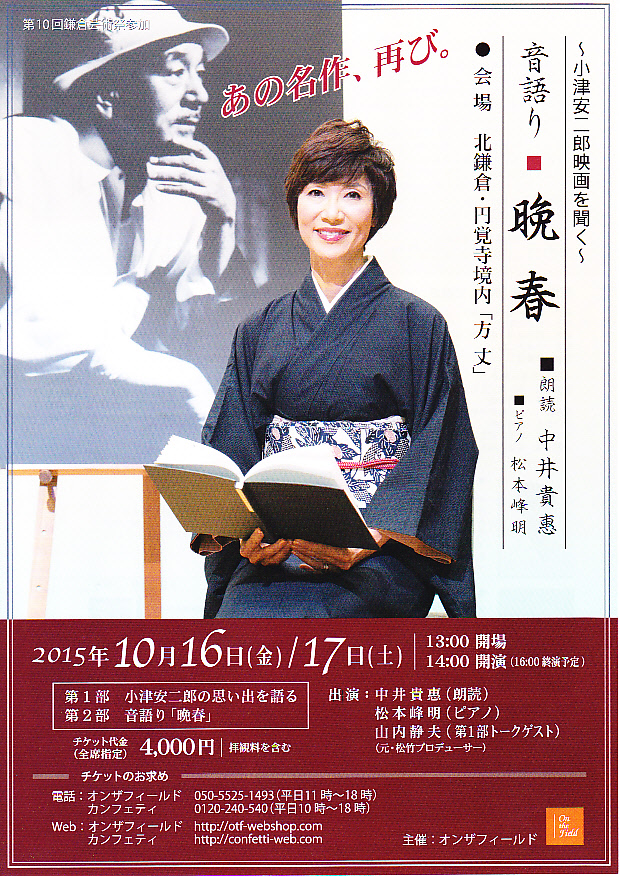

第10回鎌倉芸術祭参加

~小津安二郎映画を聞く~

音語り「晩春」

朗読 中井貴恵 ピアノ:松本峰明

第一部トークゲスト:山内静夫

会場:北鎌倉・円覚寺境内「方丈」

鎌倉芸術祭10周年おめでとうございます。ここ鎌倉で生まれ、そしてこの円覚寺で大切に育ててきた「小津安二郎映画を聞く」シリーズも今年で6回目となりました。いただいた5つの作品が5年の年月をかけて一巡りし、今年は最初に手掛けた『晩春』を再びお届けします。「たった一人で映画を声だけで伝える」というこのシリーズは、私にとってやや無謀ともいえる挑戦でもありました。小津映画の作品の大きさに時として逃げ出したくなるような重圧を感じつつ、それでも映画を見れば見るほど日本を代表する名優たちがそれぞれの役に注いだ魂をできるだけ壊すことなく皆様におとどけしたい‥と、重圧はいつの間にか私の願望へと変わっていきました。『晩春』は父と娘の物語です。今も昔も変わることなく父と娘の間に流れる時間を、どうぞ「美しい言葉」を通してお楽しみいただければと思っています。(中井貴恵)

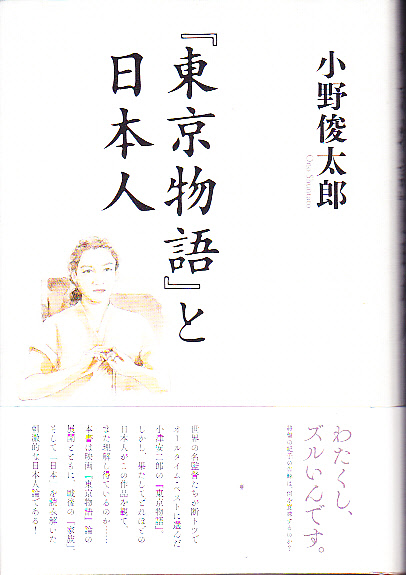

「はじめに 世界が認めたから偉いのか」(1-20頁)

「第一章 尾道から上京する人々」(27-73頁)

「第二章 東京で待つ人々」(75-128頁)

「第三章 戦争の記憶と忘却」(129-197頁)

「第四章 紀子はどこの墓に入るのか」(199-260頁)

「第五章 『東京物語』の影の下で」(261-309頁)

「おわりに 外に開くものとして」(311-313頁)

「あとがき」(314-317頁)

「主要参考文献」(318-321頁)

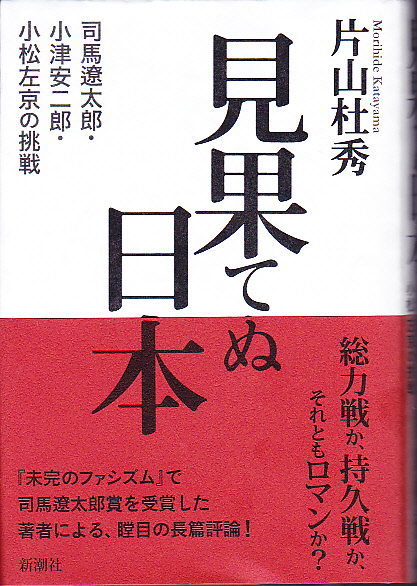

「第三部 持たざる国の省略法‥小津安二郎・現在との持久戦」(277-343頁)

「「雲をつかむような、棒杭を抱いているような」人間」(279-289頁)

「銃後の黒澤と前線の小津のあいだの深い河」(289-300頁)

「典型的「ぬうぼう」、笠智衆を選んだ理由」(300-311頁)

「並大抵でない節約の思想」(311-321頁)

「そこに存在するものは、それはそれでよしッ!」(322-332頁)

「辿りついた平らかな円の思想」(333-343頁)

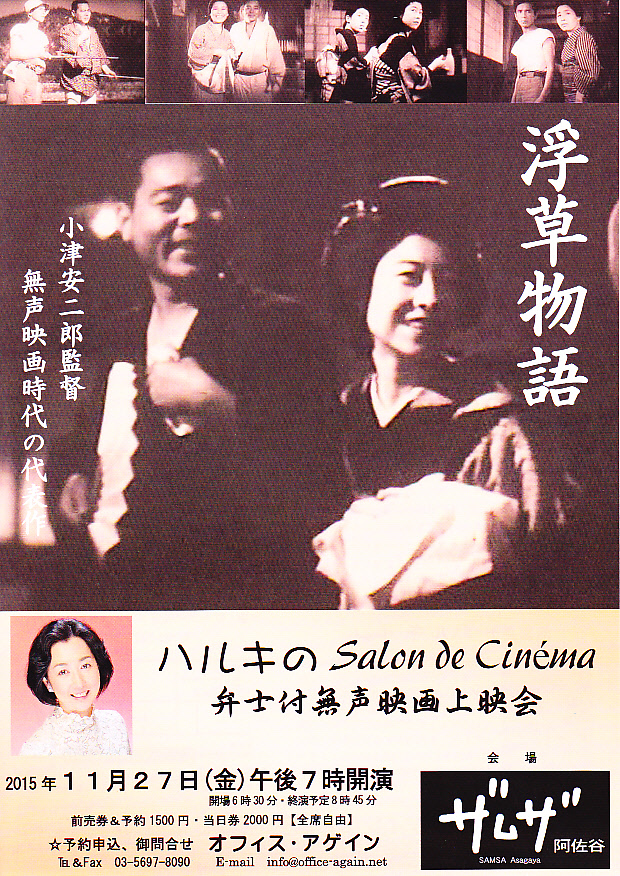

ハルキのSalon de Cinema 弁士付無声映画上映会 浮草物語 小津安二郎監督の無声映画時代の代表作

2015年11月27日、オフィス・アゲイン 会場:ザムザ阿佐谷

「晩春」スチル2枚(2頁)

「晩春」公開時ポスター(3-4頁)

「晩春 製作意図・梗概」(6-9頁)

「晩春 シナリオ」(12-83頁)

※Blu-ray「晩春 デジタル修復版」特典

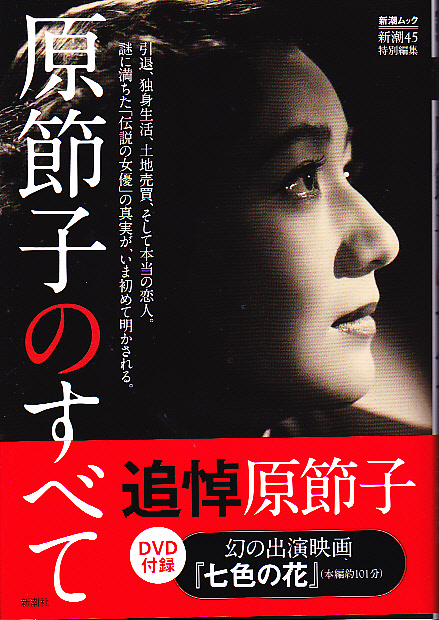

「人知れず世を去った 謎多き女優」(13‐17頁)

「ヴェールを脱いだ「原節子」総力取材!隠遁52年間の後半生」(22-30頁)

・実の姉が告白!ロマンスの目撃者!フェイドアウトの真実!

・出身者は4人!遺影も飾らなかった秘密葬儀ドキュメント

「永遠」「伝統」「神話」-。あらん限りの美称を冠された銀幕のヒロインは、人知れず95年の生涯を閉じていた。まばゆい世界から突如、隠遁生活に転じて52年。その旅立ちもまた、十分にミステリアスであった。死とともにヴェールを脱いだ、原節子の虚実をお届けする。

・浮かんでは消えた「小津安二郎」「三船敏郎」「マッカーサー」‥プロデューサーとの逢引きをセット!喫茶店ボーイの証言。

・同居の甥が語る 「毎日」と「日経」を隅から隅まで読んでいた

・隠し撮りジャーナリストにカレーをふるまったメディア攻防戦

・不動産売却で長者番付75位に登場した9億円遺産の行方

・生糸暴落と母の頭部大火傷が美少女時代に落とした影

・ナチス「「ゲッペルズ宣伝大臣」と余談もあった世界一周旅行

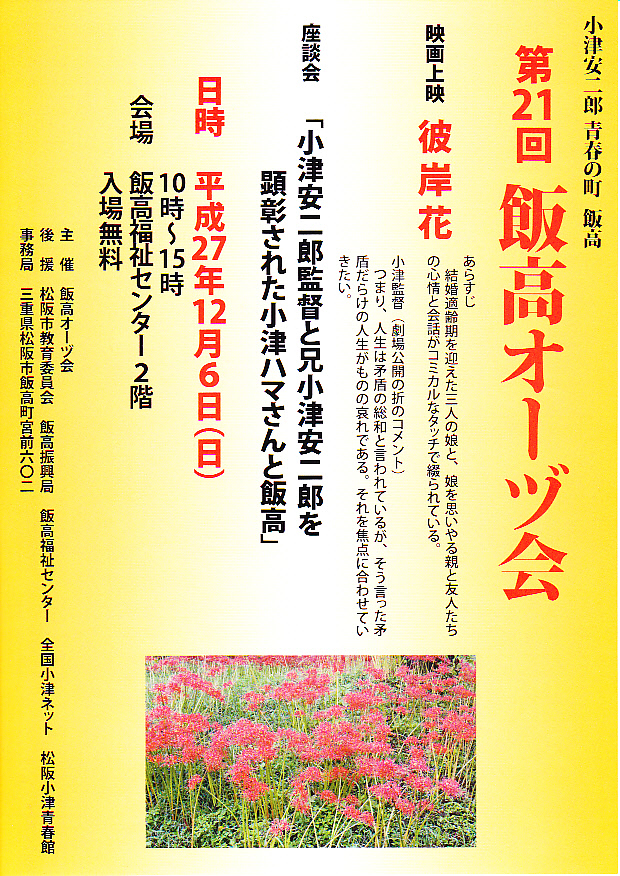

小津安二郎青春の町飯高

映画上映 彼岸花

座談会「小津安二郎監督と兄小津安二郎を検証された小津ハマさんと飯高」

白井佳夫「なぜ原節子だけが永遠なのか 十七歳の時に初めて見た映画『晩春』を原点として考える。」(18-23頁)

河谷史夫「「原節子との結婚」はない 小津監督側の事情」(60-65頁)

香川京子「いつも太陽のように輝いて」(142-143頁)

山口博哉「小津あっての原、原あっての小津 『晩春』の功罪」(160-162頁)

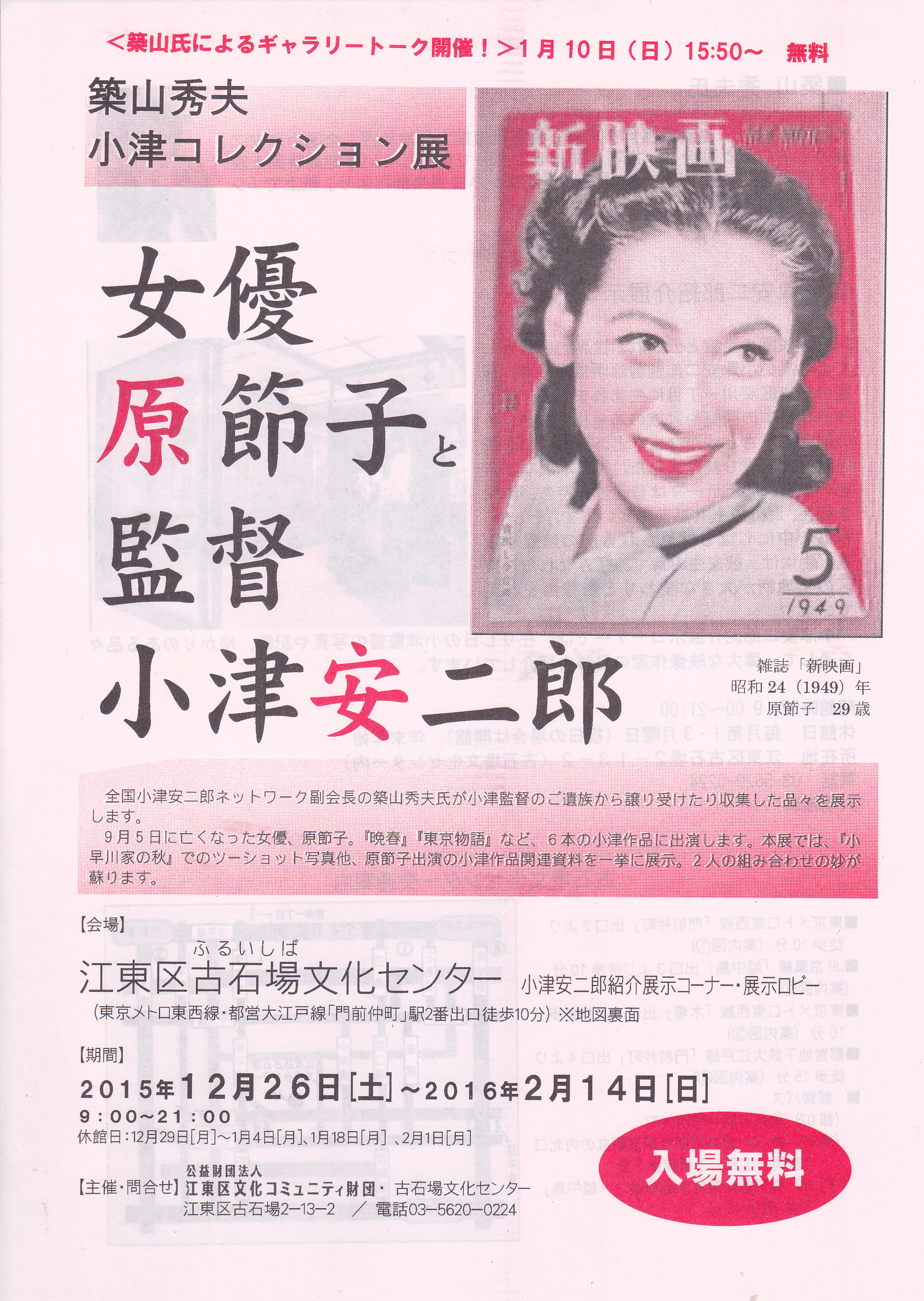

期間:2015年12月26日~2016年2月14日

会場:江東区古石場文化センター

このホームページ内のテキスト・画像の無断使用はご遠慮下さい。