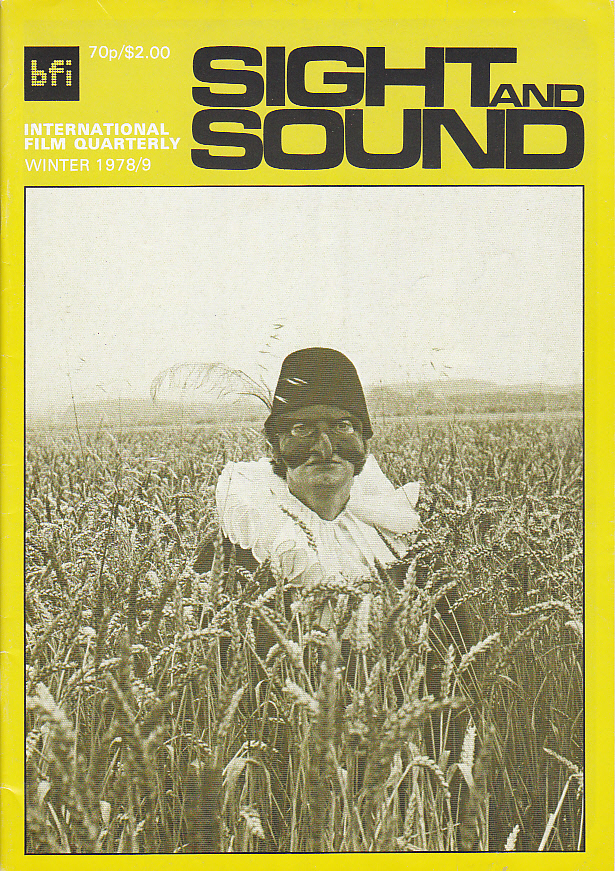

「YASUJIRO OZU」(69―98頁)

「Movie Mania」(72―73頁)

「From “Nonsense” to social Realism」(73―77頁)

「The Human Order」(78―81頁)

「Looking Up and Beyond」(81―84頁)

「Tokyo Story」(84―87頁)

「Target for Iconoclasts」(87―88頁)

「Notes」(88―89頁)

「YASUJIRO OZU:Filmograohy」(90―98頁)

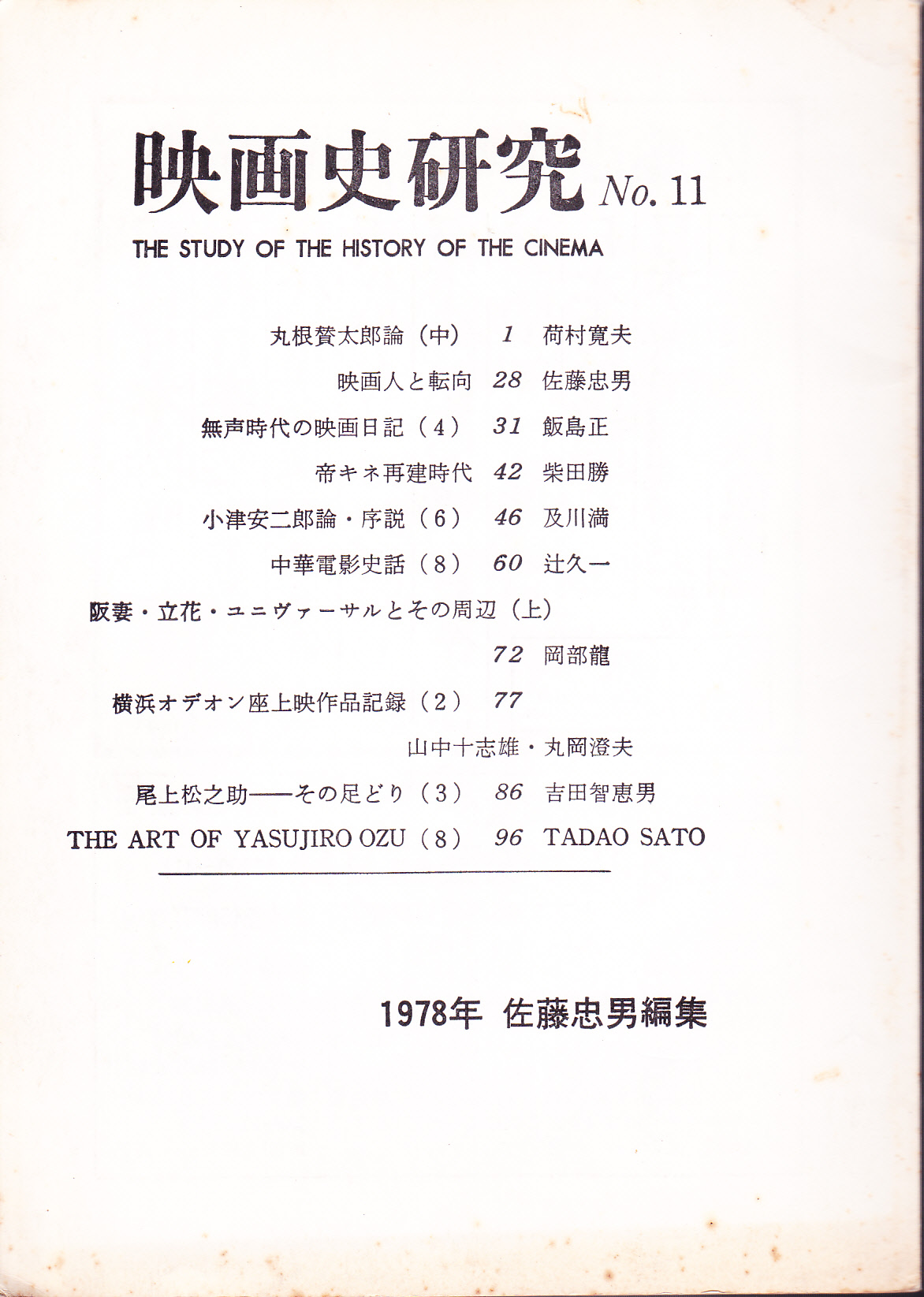

及川満「小津安二郎論・序説(6)第二章「早春」の頃(続き)」(46-91頁)

TADAO SATO「THE ART OF YASUJIRO OZU (8)」(91-96頁)

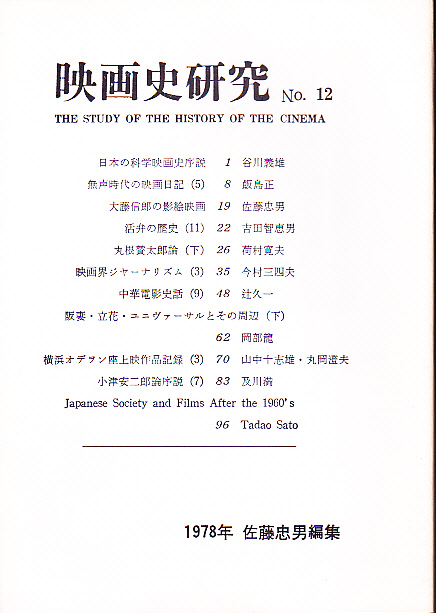

及川満「小津安二郎論・序説(7)」(82-91頁)

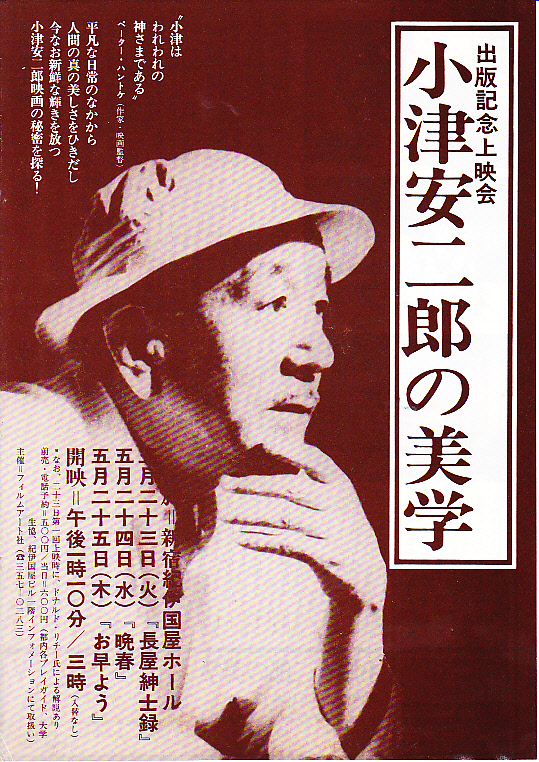

「長屋紳士録」(14頁)

「風の中の牝鶏」(15―16頁)

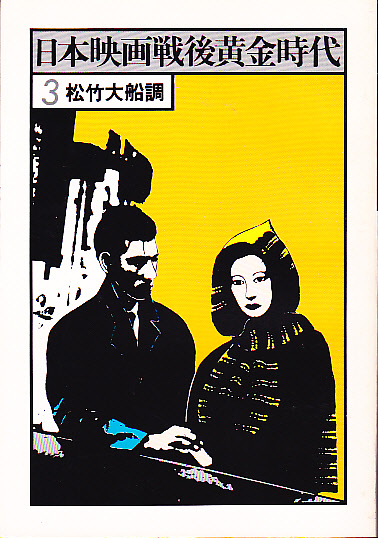

「6 観照的な様式 大船調の至高・小津安二郎」(161―185頁)

「ポスター お早よう」(1頁)

「7特別招待席の巨匠たち 小津安二郎」(182―184頁)

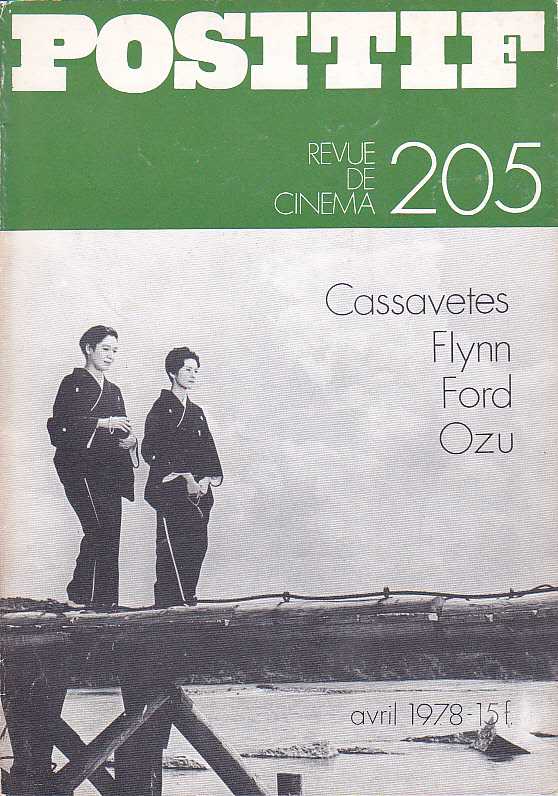

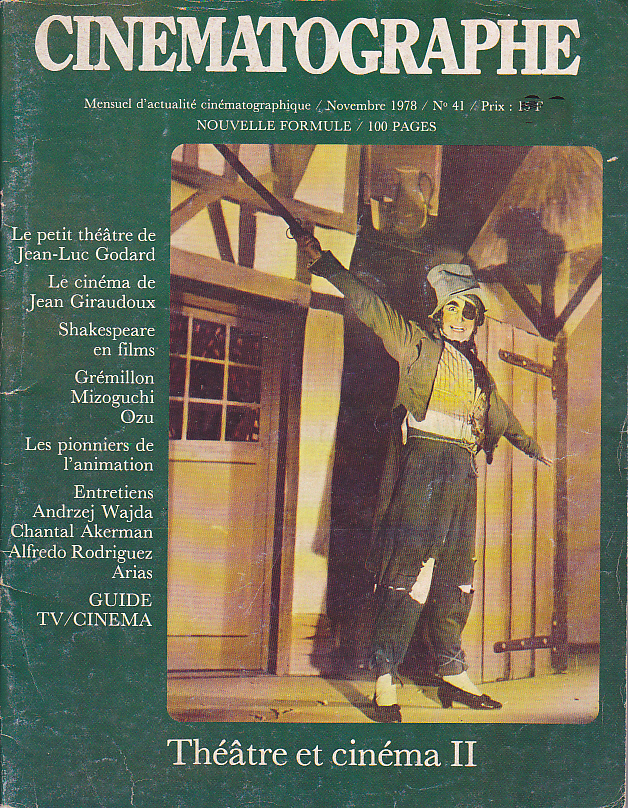

Hubert Niogret 「Introducing:Yasujiro Ozu」(2-12頁)

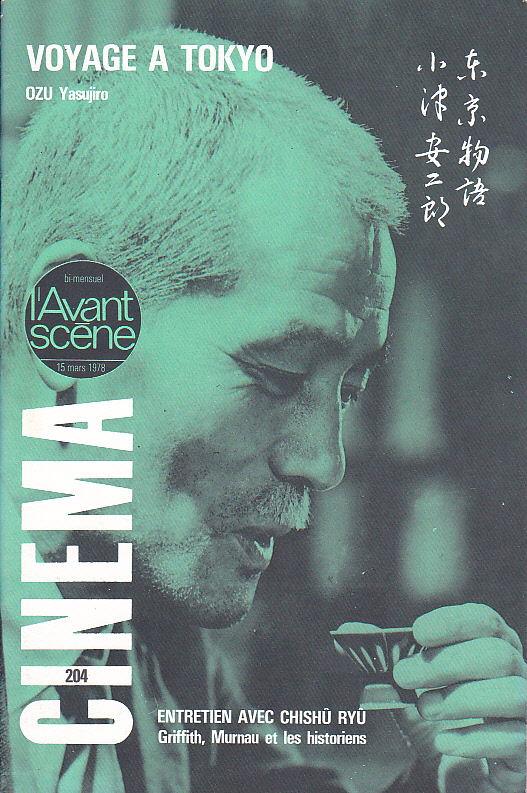

Robin Wood「Voyage a Tokyo」(13‐16頁)

Yasujiro Ozu「Pour parler de mes fims」(17-25頁)

Chishu Ryu「Yasujiro Ozu」(26-27頁)

「日本映画への視線-アンケート’66」(147-156頁)

※当時のヌーヴェル・ヴァーグの小津評を知ることができる貴重なアンケートである。例えば、アラン・レネは次のように答えている。「パリで見られる日本映画の数はたかが知れたもので、なぜもっと見れないものかと腹立たしいくらいである。その数少ない日本映画のうち、私の心に最も深く残っているものは、まず『東京物語』、『早春』、『一人息子』、『東京の合唱』などの小津安二郎の諸作品である。小津作品の魅力を一言でいうのは不可能だが、少なくとも、彼の作品のほとんどの音楽的なリズム感は全くユニークなものだ。全てが静のようにみえながら、実は全てが確実な生命の躍動感に息づいている。セリフ、そして人物の目のまばたき、手の動き‥それら全ての些細なジェスチャーは、作品全体の旋律を構成する一つ一つの音符のような感じがする。私の作品の中で、『ミュリエル』(1963年)の画面構成に最も大きな示唆を与えてくれたのは小津作品である。」(154-155頁)

「Filmographie succinte de Yasujiro Ozu」(4頁)

Max Tessier「Le temps s’est arrete」(5頁)

Max Tessier「Entreitien avec Chishu Ryu」(6頁)

「VOYAGE A TOKYO」(7-61頁)

michel ciment「sous les yeux de loccident ( ozu et la critique anglo-saxonne 1957-1977)」(30-36頁)

eithne bourget「les rites de la communication et du silence」(37-39頁)

hubert niogret「biofilmographie de yasujiro ozu」(40-44頁)

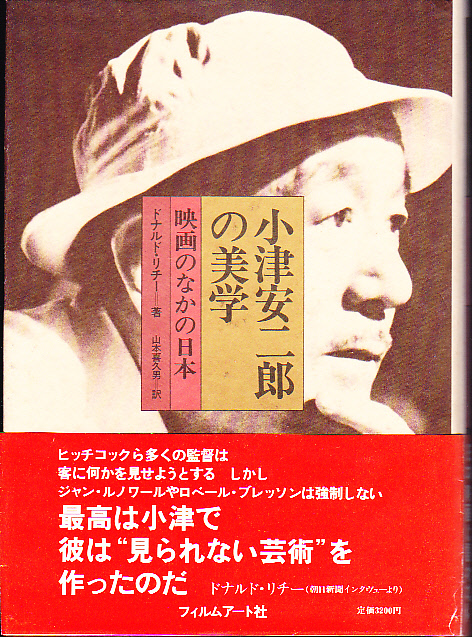

はしがき(7-13頁)

序章(17-37頁)

第一章=脚本(39-152頁)

第二章=撮影(153-223頁)

第三章=編集(225-262頁)

終章=結論(263-270頁)

伝記と作品目録(271-357頁)

訳注(358-370頁)

参考資料(371-377頁)

謝辞(378-379頁)

訳者あとがき(380-385頁)

索引(386-397頁)

蓮實重彦「『無』のフィルム的生産、その過剰と欠如ー小津安二郎論」(234-251頁)

「LE GOUT DE SAKE, FIN D’AUTOMNE Yasujiro Ozu」(74-75頁)

Don Wills「Yasujiro OZU Emotion and Contemplation」(44-49頁)

このホームページ内のテキスト・画像の無断使用はご遠慮下さい。