「志那事変特輯 戦線變りだね勇士 本誌調査 松竹の監督さん 小津安二郎伍長」246-248頁

※冒頭を引用する。

初秋の朝-。郊外にある高杉早苗の家の応接間。彼女はテーブルの上でしきりにペンを走らせて手紙を書いている。電話のベルが鳴る。

『あら。ミッチーなの。今日は銀座など行きたくないわ。あら。ニュースに先生が出るの。今、先生へお手紙書いているところなのよ。じゃ。二時きっかりにエスキモーよ。ほんとね。じゃミッチーさよなら』

ミッチーとは桑野道子のことだ。先生とは上海戦線に皇軍の一伍長として活躍する松竹大船撮影所の小津安二郎監督のことであった。

美しい女優たちの歓呼に送られて小津伍長が征途についてから既に数か月、時折新聞が伝える伍長の消息は、やっぱり皇軍の苦労そのものを十分に物語っていた。

十月十二日のことだった。上海戦線の泥濘の街道を軍用トラックが幾台も走って行く。その一台の助手席に六尺近い鬚武者伍長が怒鳴っている。これが東京へ伝えられた戦地で無事の小津伍長の姿であった。

彼は大船から送られて出征するときに川崎弘子、飯田蝶子、佐分利信、佐野周二などに日の丸の旗にいろいろ激励の文字を書いてもらったのを、戦地で輸送指揮のメガホンの代わりに振っていた。

『一死報国』と誰やらが書いた。

『映画人の面目にかけて闘へ』と書いたものもあった。

表紙:マルセル・シャンタル

小津安二郎「戰の野より」(37頁)

「〇之は大久保忠素氏への小津氏の便りです。「天使」云々は、本誌のコンテイニュイテイをお読みになってのご感想です。」

※冒頭を引用する。「駿河屋の羊羹、一日おくれて昨日手紙正に落手しました。このところ羊羹なら成田の羊羹でも垂涎しばしのところ、甚だ贅沢の極みで早速クリークの水で茶を入れて頂戴しました。」最後は、次の言葉で閉められている。「もとより生還は期してはいませんが、出来得べくんば生きて帰ります。では、一寸行って来ます、バイ!バイ!グド・ラック。兵隊さんにしては字は上手い方でしょうか。」

表紙:ダニエル・ダリュウ

木村伊兵衛「上海で小津安二郎氏をうつす」(20頁)

表紙:アリス・フエイ

「旬報グラフィック 小津軍曹と関口正三郎伍長、於:南京 1938年8月(11頁)

※内田岐三雄に届いた写真と手紙、その両者が紹介されている。

小津監督の手紙の冒頭を紹介する。「南京でははからずも佐野周二に会った。お互いに出勤を前の慌ただしい身體だった。泰准に行った。河に臨んだ菜館の窓近く、杯を上げてお互の無事を喜んだ。百日紅のさかりだった。」内田岐三雄による文章もある。冒頭を引用する。「小津安二郎君と僕とは、小津君が大久保忠素君の助監督をしていた時代からの知合いである。二人はすぐに親友になって、「おい」と肩を叩き、そして映画と人生を論じあふ仲となった。この時分から小津君はもう撮影所内でも、群を抜いて光った存在だった。例えて言えば島左近だった。皆からオッチャンと愛称されていた。親しみのある敬称も入っていたように思う。映画批評家で小津君と知己となったのは僕が最初だ、と僕は自負している。」

「本邦撮影所通信 松竹(大船)小津安二郎氏は出征中。」(81頁)

表紙:田中絹代

「坂本武・家庭スケッチ 喜八をもうお忘れでせうか?」(26-27頁)

喜八と言うのは、小津ちゃんが志那で鉄砲を担ぐ代わりにまだスタジオで台本を持っていた頃、ゼームス・槇の名に於いて一人の期の優しい親父を作り上げた、その親父の名であり、またそれがとりも直さず坂本武の適役でもあった。とまあ言えばそんな訳であったのです。この喜八もこの頃では、よき相談相手の小津先生を失っているのであの学のない喜八の頃の深味を無くしてしまって、ややともすれば漫才に堕し兼ねない軽薄ぶりに終始するようになってきたのは、愛すべき喜八のために惜しむべきことです。

「カンカン帽考現学」(28-29頁)坂本武、爽やかな笠智衆

齊藤良輔「町内」(52-53頁)

※冒頭引用する。新宿の追分から甲州街道を一直線に二キロ余り行くと幡ヶ谷という町がある。その幡ヶ谷に、僕はもう十年近くも住んでいる。「大船まで通うの大変ですね。二時間くらいかかるでしょう。」初対面の人などには必ず言われる。

青木勇「北京で佐野周二君に逢ふ」(66-67頁)

※冒頭を引用する。世紀の大会戦たるかの徐州の一大殲滅戦に、従軍カメラマンとして参加し得た僕は、幾多の貴重なる体験を得ることができた。当時の戦況は、新聞やニュースによってご案内の通りだから省略することとする。戦火の樹州の撮影も一通り済んで、僕は今まで労苦を共にした、○○部隊に別れを告げて、独り北京に引き上げることになった。

(中略)まだ、僕が徐州へ徐州へと進んでいるときにもこんなことがあった。棗荘(なつめそう)という、徐州の東北方三十里の地点で、部隊の行動を撮影している時だった。東宝の山中監督が、○○部隊にいると聞いてすぐに駆け付けたのだったが、その朝早く、南に向けて出発してしまったとのことで、同じ場所にいながら相会う機会を逸してしまった。

北京に着いた僕は、軍報道部へ出頭して、所定の報告を済ますと、直ぐに、佐野君のことを訪ねた。

高畑侃「小津伍長の置土産 脚本「父ありき」はどうなっているのか?」(75頁)

※一部抜粋する。「小津安二郎から城戸所長宛に手紙が来た。「父ありき」の脚本は、自分が心血を注いだものだが、自分は戦線にある身だ。明日あることを誰も約することはできない、幸いにも原君が監督に昇進したとの事故、何にもして上げられない今の自分は、せめてこの脚本を、彼の門出の祝いとした、事情が許す限り何分にもよろしく頼むとのことだ。然し城戸所長は、小津安二郎の美しい情誼の前に、これを許さなかった。

黒井瞳「大船監督子弟物語 小津安二郎と原研吉」(77頁)

※冒頭を引用する。小津安二郎だけは興業政策を無視して仕事をすることが許されていた。この人は「淑女は何を忘れたか」で新しい喜劇を見出したとたんに出征してしまった。戦争はこの人に大きな主題と四つに組む機会を与えてくれるだろう。この人のようにひたむきに芸術的精進のできる監督の下に働ける助監督は幸福である。しかし反面その芸術に取り憑かれるかも知れない。

「さあ、いらっしゃい 大船スタジオ誌上案内一」(82-85頁)

※一部引用する。出征中の小津監督の室内は、一寸と数寄屋風に種々と配置がされてありここばかりはドアを開けて中をのぞくと「うーい、一寸一杯付けておくんなさい」と言いたくなるようです。配置の中央にはどこで見つけ出したか、コリ性の小津監督をまざまざと見せつけられるような見事なそして大きな火鉢が厳然とすえつけてあります。この火鉢の運搬に要した額が何と数十圓であったと言われますから、いかに小津監督が細心の注意を払われたかお判りでしょう。

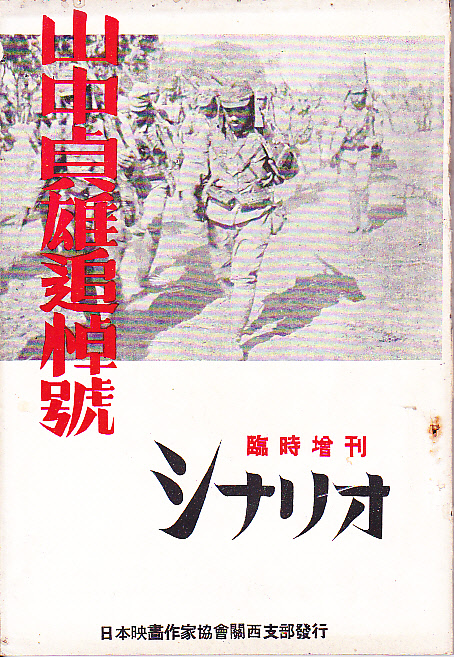

永見隆二「山中貞雄の花嫁」(76-78頁)

三村伸太郎「山中貞雄を偲ぶ」(78-79頁)

依田義賢「故山中貞雄を偲ぶ會の記」(80-83頁)

上野耕三「山中貞雄論」(84-91頁)

※冒頭、小津と山中の違いなど述べられている。

編輯後記から

「山中貞雄追悼號に対して寄せられた各方面の御支援を深謝致します。吾々作家協會員はシナリオ作家、映画監督者としての彼の業績、及び、友人、先輩としての交誼の中に残した彼の映画人的人間性に対し、その戦没に際して哀悼、敬愛の心の止み難く、切なるものを持ち、臨時増刊を敢えてし、作家協會員として心を籠めた彼への餞けとして本號を贈る。在天の彼の霊も吾々の友情を誼しとしていてくれる事でありませう。願わくば彼の霊よ、尚、天上に在りても眠ることなく、日本映画界の行く手に鋭く眼を放ち、鞭を持て吾等を殿より打ちて進ましめよ。」(172頁)

野田高梧「『いろは』の一夜」(8‐10頁)

池田忠雄「或る日の山中さん」(68―69頁)

山中貞雄「陣中日誌 附・戦線便り 遺稿」(330―344頁)

「遺書」(330―331頁)

「従軍記」(331―341頁)

「手紙」(341―344頁)

このホームページ内のテキスト・画像の無断使用はご遠慮下さい。