表紙:高峰三枝子

グラビア「田中絹代 昨年の彼女は、溝口健二監督の『夜の女たち』と、小津安二郎監督の『風の中の牝雞』の日本に出演した。『夜の女たち』では、身を許した男に裏切られて倫落の道を辿る夜の女に扮し、『風の中の牝雞』では、生活苦から過って貞操を売る人妻に扮して、それぞれ出色の出来栄えであった。だが、この日本の作品は、演技的な狙いに於いて、かなりの相違が感じられた。『夜の女たち』が、必要以上に感情の表現を大胆に求めていたのに対して、『風の中の牝雞』はむしろセーブする事に努めていた。だから、そこに描かれたものは、一方があくまでも動的であり、一方があくまでも静的であった。それは、溝口監督と小津監督の肌合いの相違にも依るだろう。」(1頁)

「製作だより 大船 小津安二郎監督 「月は上りぬ」を中止して、次回作品銓衡中。」(33頁)

森野眞一「小津安二郎論」(48―58頁)

※冒頭を引用する。「小津安二郎は日本映画のなかで大きな位置を占めている。巨匠という冠詞は会社の宣伝文につけられるというだけではなく、批評家と呼ばれるほどの人たちからもそのような感じで眺められ、そのことがひいては一般大衆のなかにそのようなものとして受けとられている。そこに彼の占める位置の大きさ、なみなみならぬ点がある。」

表紙:Peggy Knudsen

「名作におけるスタアたち 戸田家の兄妹 高峰三枝子」(1頁)

「名作におけるスタアたち 父ありき 佐野周二・水戸光子」(4頁)

「名作におけるスタアたち 戸田家の兄妹 佐分利信、桑野通子」(8頁)

小津安二郎「スターシステム濫用」(14‐15頁)

「栗島すみ子さんを囲んで女優会議座談会」(出席者 栗島すみ子、城戸四郎、小津安二郎、吉川満子、井川邦子、朝霧鏡子、折原啓子、鈴木美智子)(22―31頁)

※司会は小津安二郎。見出しを抜き出すと、「昔の映画と今の映画」、「あの頃の女優(スター)さん」、「銀幕の女王」、「勉強時代、修業時代」、「ファン気質」、「映画と女性」。

表紙:パトリシア・ロック

「グラフィック 日本映画監督協会発足す」(6―7頁)

表紙:リタ・ヘイウォース

原節子「私の好きなメロドラマ」(17頁)

※一部抜粋する。「どういうのが本当のメロドラマかよく存じませんが、新派めいたものでない、しっかりとした内容のあるものならメロドラマ結構です。私の出演した作品では、やはり『わが青春に悔いなし』『安生家の舞踏会』『お嬢さん乾杯』など自分自身でも好きな作品です。『幸福の限界』は皆さんから適役だと言って頂きましたが、あの役の性根が私には納得のゆかない点がありますので、私としては好きではありません。そういう意味で今度の『晩春』の役も私には一寸割り切れないものがあって演り難い役です。」

表紙:ダイアナ・リン

登川直樹「映画監督協会の出発」(42―47頁)

協会マーク「日本映画監督協会の新しいマークは、数字の8の字を横にした中にNSDAの四字が配してある。8の字は第八藝術といわれる映画の意味で、それが横になっていて数学の無限大記号に似ているのは限りない発展を象徴するのだろう。NSDAがいうまでもなく、日本映画監督協会 Nippon Screen Director’s Associationの略称である。この新しいマークは小津安二郎氏の考案になるものである。」

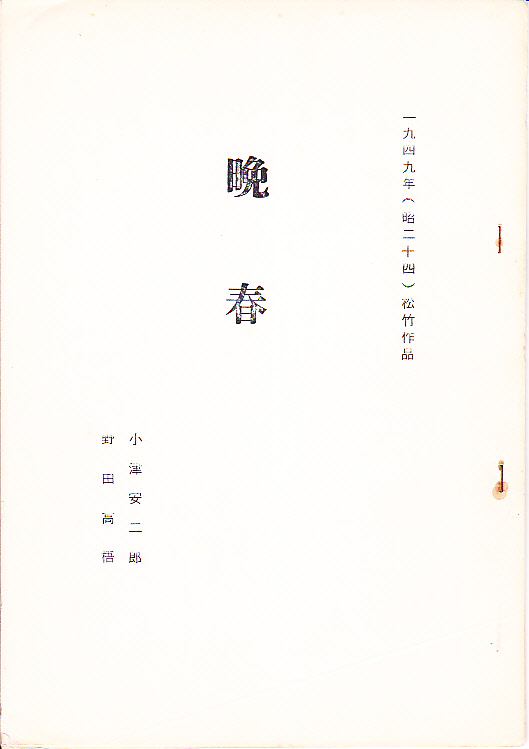

脚本「晩春(野田高梧・小津安二郎)」(57-87頁)

表紙:高峰秀子

「あのころの私 このごろの私 高杉早苗さんアルバム」(16―17頁)

※「大学よいとこ」のセットで小津監督と並んで座って撮ったショット

「作品紹介 晩春」(20―21頁)

※スチル「原節子と笠智衆」、「原節子と三宅邦子」、右から二本柳寛、笠智衆、小津監督、原節子が並んだショットあり

金原文雄「原節子の歩いた道」(33―35頁)

表紙:オリヴイア・デ・ハヴイランド

南部圭之助「「晩春」について 小津安二郎氏への私信」(10-11頁)

※小津安二郎さまで始まる5つの文章からなる。

「煙草をくわえ、笠智衆と原節子に演技指導をする小津監督」「床の間に腰を掛けるピケ帽姿の小津監督」の二カット他、「晩春」の5カットのスチルが掲載されている。

表紙:Jane Wyman

「晩春・読後感」(4―5頁)

※スチル「笠智衆と原節子の演技指導する小津監督」その他

「作家の手紙 小津安二郎様 植草圭之助、お返事 小津安二郎」(17頁)

広告「晩春」(裏表紙裏、三分の一)

表紙:原節子

「「晩春」と原節子」2頁

※冒頭を引用する。日本映画界最高の麗人と謳われる原節子が、はじめて松竹のスクリーンに登場したのは、一昨年夏の吉村公三郎監督作品「安城家の舞踏会」によってであった。崩れ行く名門貴族の令嬢を演じて、気高くも美しい原節子の魅力は、あまねく万天下の絶賛を博し、続いて彼女は、同じ吉村監督の「誘惑」、大庭秀雄監督の「颱風圏の女」、木下恵介監督の「お嬢さん乾杯」と、三本の大船作品に出演した。

その頃、名匠小津安二郎監督と原節子の顔合せが、一部に取り沙汰される様になり、映画界宿年の懸案は、ここに実現の可能性を見出したのである。

「新作紹介 晩春」14頁

脚本‥野田高梧、小津安二郎

監督‥小津安二郎

製作‥山本武

撮影‥厚田雄春

スチル「原節子の曾宮純子と宇佐美淳の服部昌一」、「清水一郎の多喜川の亭主、月丘夢路の北川アヤ、笠智衆の曾宮周吉」

笠智衆「虚心の辯 「晩春」に出演して」44頁

原節子「バラの棘 「晩春」に出演して」45頁

表紙:水戸光子

「グラビア 原節子 久々に大船で”晩春”に出演して病後の元気な姿を見せた素敵な人」(5頁)

「晩春 解説・物語」(18頁)

表紙:原節子

「清楚 原節子」(12―13頁)

※「晩春」出演の原節子

「近代的な人 月丘夢路」(24頁)

※「晩春」出演の月丘夢路

石川欣一「『晩春』雑感」(54―55頁)

表紙:轟夕起子

原節子「ファンの皆様へ 私のこの頃」(18‐19頁)

小津安二郎「原節子君」(19頁)

※冒頭を引用する。「僕はこんどの作品”晩春”で原節子君に曾宮紀子の役で出演してもらった。原君と僕との仕事でのおつき合いは、こんどが初めてであるが、僕はずっと以前から、いつか一度は原君と組んで見たいという希望がいまや達せられて喜んでいる。先日木下恵介監督の”お嬢さん乾杯”を見て、原君はやっぱりいいパアソナリティを持った得難い女優だと思った。原君を一言にして批評してみると、第一に素晴らしく”感”のいい人だということであり”素直”であることだ。このことはお世辞ではなく僕ははっきり言い切れる。”晩春”のシナリオも勿論紀子の役は、最初から原君を予定して書いた。」

裏表紙:広告「晩春 名匠小津安二郎監督の待望篇」

「封切迫る 晩春 への期待!」(3頁)

「秋映画シーズンに燦然と輝く本年度ベスト・ワン候補名匠小津安二郎の香高き芸術作品!」(19日封切)(4頁)

「晩春 スタッフ、キャスト、物語」(2頁)

「晩春 解説・物語」(7頁)

原節子「バラの刺」(8-9頁)

笠智衆「虚心の辯」(9頁)

「笠智衆、原節子、小津安二郎を描く」(13-

川路港「名優・笠智衆」(13-14頁)

杉村春子「原節子さんのこと」(14-15頁)

新洞壽郎「小津さんの印象」(15頁)

「晩春 製作意図、スタッフ、解説、梗概」(2-3頁)

「今週の映画 晩春 19日→26日 スタッフ、キャスト、ものがたり」(2-3頁)

※「晩春」の上映期間は1週間である。

表紙:ジュウン・アリスン

グラビア「作家近影」(伊藤大輔、吉村公三郎、小津安二郎、谷口千吉)(1-4頁)

「小津安二郎」(3頁)

表紙:Anna bella

「特集映画批評 晩春」(24―25)

清水千代太「世界無比の小津芸術」(24頁)

※冒頭を紹介する。「やはり小津安二郎の技術はさえている。淡々たる描写で、しかもいん影こく、年を経た艶いよいよ光を増した。まことに立派な芸である。監督のわざおぎも、ここまで到達すれば、もはや言うところなし。」

北川冬彦「小津独特のテンポ」(24―25頁)

※冒頭を紹介する。「たしか小津安二郎の『一人息子』に対してだったと思う。死んだ大森義太郎が、こんなテンポののろい映画は映画的なものじゃないといった意味の批評をしたことがある。大森義太郎のこの批評に対して、私は、テンポがのろいからといって映画的でないとはいえない。小津安二郎のこのテンポののろさは日本的な性格からくるもので、それは、腹芸に属するものだといった意味のことを書いた記憶がある。」

水町青磁「清々しい生活」(25頁)

※冒頭を紹介する。「この作品のシナリオを読ませてもらった時、素直に言うと『弱いな』と思った。その意味は現代の実態不明のギラギラした、うわついた我々の生活の周囲にくらべて、いかにも遠い過去の日本の生活の一面であるかの様に思えたからである。」

「撮影所 松竹大船 小津安二郎は『月は昇り(ママ)ぬ』を準備中。詳細は未発表。」(42頁)

滋野辰彦「作品批評 晩春(松竹映画)」(20―22頁)

北川冬彦「小津安二郎論」(26‐28頁)

「小津安二郎作品目録」(28頁)

題字 松竹・小津安二郎

「晩秋の話題 第二回映畫月評」(2頁)において、冒頭、「晩春」が議論されている。

3頁には、大船撮影所前、映画人の店として、喫茶「月ヶ瀬」、甘い物「松尾」、喫茶「ミカサ」の広告が掲載されている。

6頁に、編集同人として、小津安二郎の名前もある。

津村秀夫「黄昏藝術について 小津安二郎の『晩春』」(16‐20頁)

※同誌には、岸松雄「清水宏の実写劇映画 -『小原庄助さん』を中心に-」(6‐15頁)があるが、そのなかで、清水宏が「小原庄助さん」をやろうと思い立ったのは、親友の小津安二郎が外地から帰って来て、もう一人仲良しの井上金太郎を加えての水入らずの鼎談にうちくつろいだ、その夜からだった。そして、小原庄助さん役を誰とするとなり、「そりゃ大河内さ。」と言ったのは、小津安二郎だったというエピソードを紹介している。

表紙は、ジンジャー・ロジャース(1911―1995)

小津安二郎・野田高梧(絵・清水崑)「高田保・連載対談 二つの椅子 第十七回」(30-33頁)

※一部を紹介する。

「野田 君は近ごろの撮影所なんて、あまり覗かんだろう。時折りはやって来給えよ。面白いんだ。小津組の撮影の時なんか見ていると、「もうチョイ鎌倉」とか「もうチョイ東京」というふうなことを言ってるんだ。何のことか判るかい。

高田 「いざ鎌倉」なら判るけれども、「いざ東京」なんて判らん。(笑)

野田 撮影所のあるのが東海道の大船だろう。だから「チョイ鎌倉」は鎌倉の方角へちょいと寄せろという意味なんだ。つまり方角だよ。壁に囲まれた撮影所の中では、東だの西だの言っても通用しない。

小津 右とか左とかいってもね。こっちからいう右なのか、向うからいう左なのか、こんがらがるんでね。

高田 そういう無鉄砲な新語を無遠慮に出すのは、撮影所人種が第一だったんだが、近ごろはどうかね。昔の蒲田時代に比べると、今もやっぱり盛んかな。

小津 そりゃあ蒲田時代の方が滅茶だった。あの頃のは傍若無人だったから。

高田 新語というやつは生活力の旺盛な所から自然発生的に出るものなんじゃないかナ。だから新語の生産が今一番激しいのは世界中でアメリカだというけれども、アメリカは生活力が旺盛だからなんだナ。

小津 蒲田時代を考えますとね、撮影所の連中の平均年齢が今とまるで違ってるんです。今の監督といえば殆どが四十代だが、昔は二十代でしたからね。助監督といっても、今は三十五、六が多いですよ。しかし蒲田時代は女房がいて子供が二人もある助監督なんて、夢にも考えられなかった。」

ホチキス止め、三段組。発行日がないので、封切年とした。

このホームページ内のテキスト・画像の無断使用はご遠慮下さい。