1996年1月3日~2月20日

「映画の本棚 都築正昭著 ”寂寥という友”」(4頁)

「永遠性に到達した日本的ホーム・ドラマ『東京物語』」(192―205頁)

「夏の風物詩」(4―7頁)

※『浮草』も夏の物語。キャンディーやかき氷、ラムネが出てくる。

「物干台」(8―11頁)

※『東京物語』に物干台が出てくる。尾道から東京に出て来た笠智衆と東山千栄子の両親が、長女の杉村春子の家に泊まる。浅草あたりの美容院で、一階が店舗、二階が住居、その上に物干台が付いている。夏の一日、笠智衆は、所在なげにこの物干台で夕涼みをする。

「医者の往診」(20―23頁)

※『東京物語』の山村聰も、東京の下町(墨田区の堀切駅近く)に内科・小児科の病院を開いている。故郷の尾道から両親がやって来たので、今日は一家そろって東京見物に出かけることにする。ところが運悪くそこに、「先生、来て下さい。」患者の様態は悪く、熱が下がらないという、そういわれれば医者としては往診に行かざるを得ない。せっかく子どもたちが楽しみにしていた”おでかけ”を中止して、往診に出かけていく。

「電報」(24―27頁)

※『東京物語』には、よく電報が出てくる。冒頭、尾道から東京へ出かけようとしている笠智衆と東山千栄子は、途中、大阪にいる三男の敬三が駅に迎えに出ているかどうかでこんな会話を交わす。「これだと大阪六時だね」「そうですか。じゃ敬三もちょうどひけたところですね。」「ああホームへ出てるだろう。電報打っといたから」

「将棋と囲碁」(32―35頁)

※小津安二郎の映画を見ていると、男たちがよく碁を打っている。『麦秋』、『秋刀魚の味』、『父ありき』。

「町の書家」(40―43頁)

※『東京物語』の十朱久雄の家は「代書」屋。

「日本趣味」(44―47頁)

※『晩春』のお見合い、『宗方姉妹』の田中絹代の日本趣味、『彼岸花』ではラジオで長唄。

「文金高島田」(48―51頁)

※『晩春』の原節子

「夜行列車」(64―67頁)

※『東京物語』、『東京暮色』

「Introduction」(2頁)

「第1夜 晩春」(3頁)

「第2夜 東京画」(4頁)

「第3夜 お茶漬の味」(5頁)

「第4夜 都会のアリス」(6頁)

「第5夜 浮草」(7頁)

「第6夜 左利きの女」(8頁)

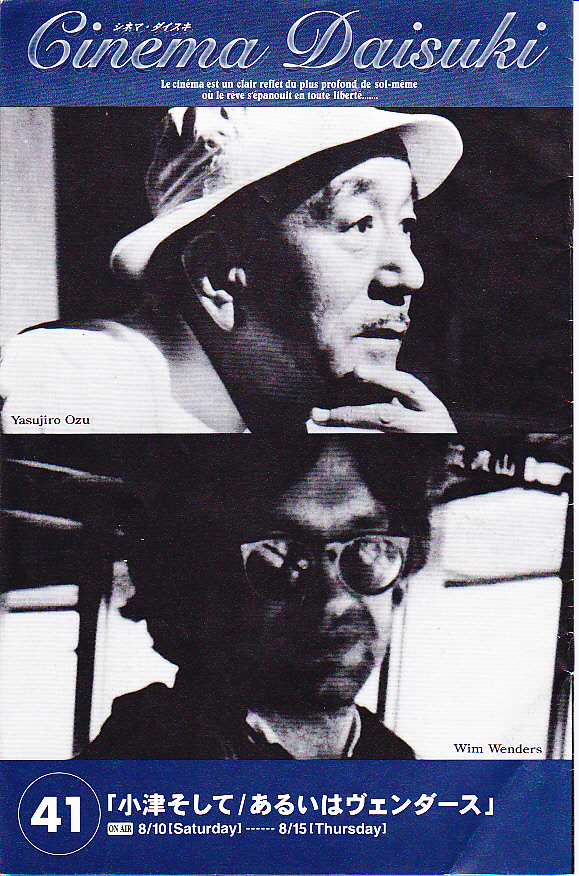

中条省平「ヴィム・ヴェンダースから見た小津安二郎」(9頁)

西田宣善「80年代は小津とヴェンダースの時代だった」(10頁)

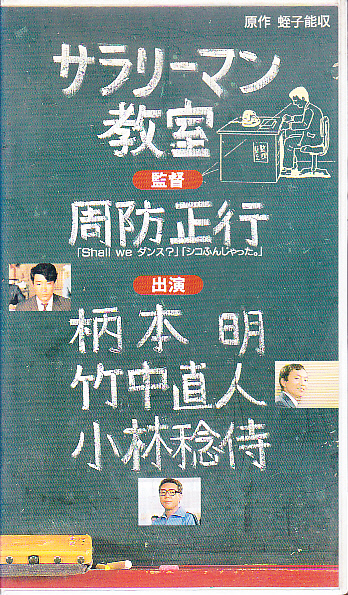

製作年:1986年

スタッフ プロデューサー:佐生哲雄(松竹)

原作:蛭子能収

脚本:岩松了

音楽:周防義和

監督:周防正行

キャスト 柄本明、竹中直人、小林稔侍、山口美也子、上田耕一、蛭子能収(特別出演)

※発売日は、VHSレンタル版商品の発売である。

「たった一本の映画『変態家族・兄貴の嫁さん』を撮っただけの僕に舞い込んできたチャンス、それがTBSの新進ドラマシリーズの監督だった。とにかく僕らしく、思い切ったことをやろうと思った。そこで、『変態家族・兄貴の嫁さん』でやり残したことをテレビという枠組みの中でやってみることにした。つまりそれはもう一度「監督小津安二郎」にこだわるということだった。今思えば「なんと無謀な」と思うが、そうすることを許してくれたのは、とりも直さず、スタッフやキャストの皆の理解があったからである(周防正行)。

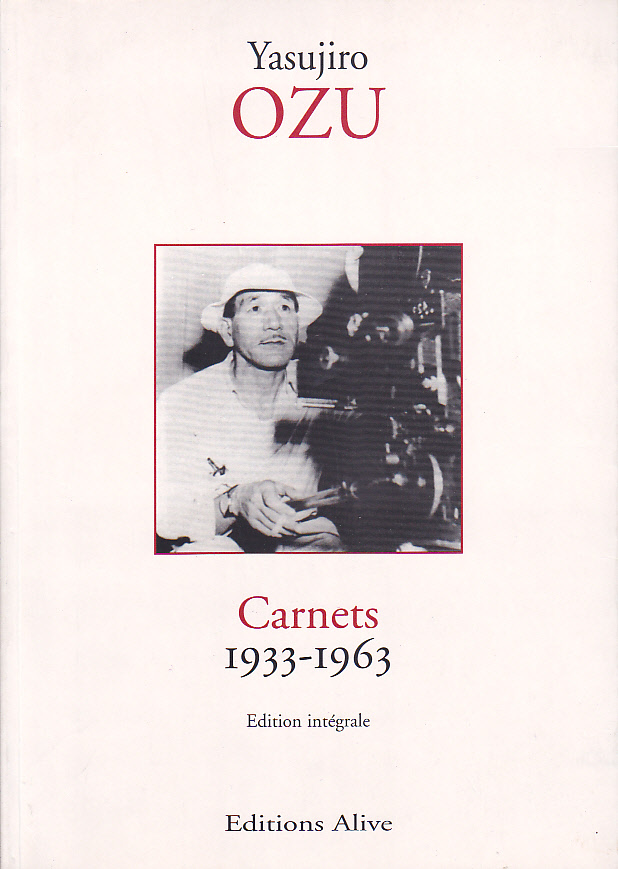

Annee 1933 1

Annee 1934 45

Annee 1935 85

Annee 1936 149

Annee 1937 153

Annee 1938 181

Annee 1939 185

Annee 1949 239

Annee 1950 233

Annee 1951 237

Annee 1952 267

Annee 1953 319

Annee 1954 359

Annee 1955 401

Annee 1956 473

Annee 1957 529

Annee 1958 533

Annee 1959 539

Annee 1960 587

Annee 1961 667

Annee 1962 733

Annee 1963 767

Filmographie de Yasujiro OZU 803

沼田純子「論文 如是我聞『父ありき』」(152―174頁)

※構成は以下の通り。

「はじめに」、

「『父ありき』-題名の意味」、

「<教師辞職>と<父子別離>」、

「吉田のはどのように描かれているか」、

「<五輪塔>とそれに相通する形相の<もの>」、

「<こうもり傘>」、

「《死》を予兆・喚起する<もの・ことば・こと・音響>」、

「縁がなくて-縁がないとでもいうのですか」、

「塩原温泉における堀川の長口舌」、

「良平、無言の受諾」、

「堀川の<無言>、良平の<不問>」、

「臨終」、

「<夜汽車>と<行商風の女たち>との対応」、

「おわりに」

このホームページ内のテキスト・画像の無断使用はご遠慮下さい。